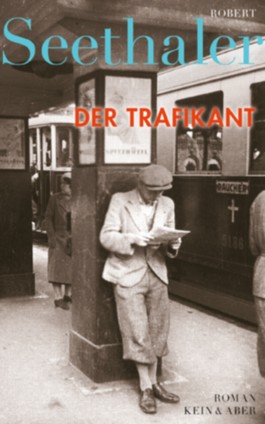

« Le Raconteur : réflexions sur l’œuvre de Nikolaï Leskov » : j’ai pris tant de plaisir à lire cet article de Walter Benjamin (une quarantaine de pages) que je lui consacrerai ce billet, avant de vous parler du récit de Leskov qu’il précède. Alessandro Baricco a commenté la traduction italienne dont j’ai choisi la couverture pour l’illustrer.

S’il y présente le romancier russe du XIXe siècle, son propos est plus large. Pour Benjamin, « l’art de raconter » se perd. Quatre-vingts ans plus tard, ses réflexions me semblent écrites aussi pour notre temps : « Tout se passe comme si une faculté qui semblait nous être inaliénable, évidente entre toutes, nous était désormais retirée : la faculté d’échanger des expériences. »

En 1936, quand le philosophe et critique allemand (1892-1940) publie cet article, le monde lui paraît radicalement altéré depuis la guerre mondiale (la première – Walter Benjamin ne sait pas encore qu’il est si près de basculer). « Une génération qui allait encore à l’école en tramway à cheval s’est retrouvée dans un paysage où tout avait changé, tout sauf les nuages, et en bas, dans un champ de forces traversé d’explosions et de flots destructeurs, le corps humain, minuscule et frêle. »

Tous les raconteurs d’histoires sont partis d’expériences transmises de bouche à oreille. Certains ont voyagé, ont « quelque chose à raconter » ; d’autres sont restés au pays et en connaissent les traditions. « Leskov est chez lui dans le lointain de l’espace comme du temps. » Il a beaucoup circulé en Russie comme représentant d’une grande firme anglaise et a trouvé dans les légendes russes de quoi combattre la bureaucratie ecclésiastique, même s’il était orthodoxe.

Walter Benjamin le compare aux autres grands auteurs de récits de la littérature européenne et apprécie dans ce genre l’utilité du récit, qu’elle soit morale ou pratique : « dans tous les cas, le raconteur est pour son auditeur un homme qui est de bon conseil ». « Tissé dans la matière de la vie vécue, le conseil est sagesse. » Le récit décline quand émerge le roman, qui abandonne la transmission orale. « Au milieu de la plénitude de la vie, et à travers la représentation de cette plénitude, le roman annonce l’embarras profond du vivant. »

S’ajoute au tableau l’extension de l’information ; pour Benjamin, celle-ci « a pris une part décisive dans le fait que l’art de raconter soit devenu rare. » Une histoire racontée, à la différence de l’information, est tenue à l’écart de toute explication et laisse le lecteur libre « de concevoir la chose comme il l’entend ». Il en donne des exemples, cite de grands écrivains, développe l’opposition entre roman et récit de manière très intéressante, évoque le rôle de la mémoire. Il examine le travail de l’auteur et considère la réception du lecteur. Ainsi, peu à peu, Walter Benjamin caractérise l’art singulier de Leskov dans son temps.

Le Raconteur (traduit de l’allemand par Maël Renouard, qui explique pourquoi elle a préféré « raconteur » à « conteur » ou « narrateur » pour traduire « Der Erzähler ») séduit par un style imagé, des comparaisons fructueuses, le sens de la formule. Par exemple : « Nul ne meurt si pauvre qu’il ne laisse quelque chose », dit Pascal. Et certainement aussi des souvenirs – seulement eux ne trouvent pas toujours d’héritiers. » Ou encore : « Les proverbes, pourrait-on dire, sont les ruines qui restent sur le site d’anciennes histoires ; dans ces ruines, comme le lierre autour d’un mur, une morale grimpe autour d’un geste. »

* * *

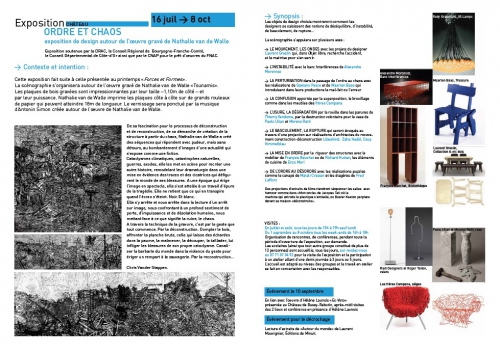

Vous vous souvenez peut-être de « Tsunami », l’œuvre de Nathalie van de Walle présentée ici. Du 16 juillet au 8 octobre 2017, Arcade propose au Château de Ste Colombe en Auxois (Bourgogne-Franche-Comté) « ORDRE ET CHAOS, exposition de design autour de l’œuvre gravé de Nathalie van de Walle ». Une occasion à ne pas manquer, si vous êtes dans la région, pour découvrir ce travail exceptionnel de déconstruction, reconstruction.